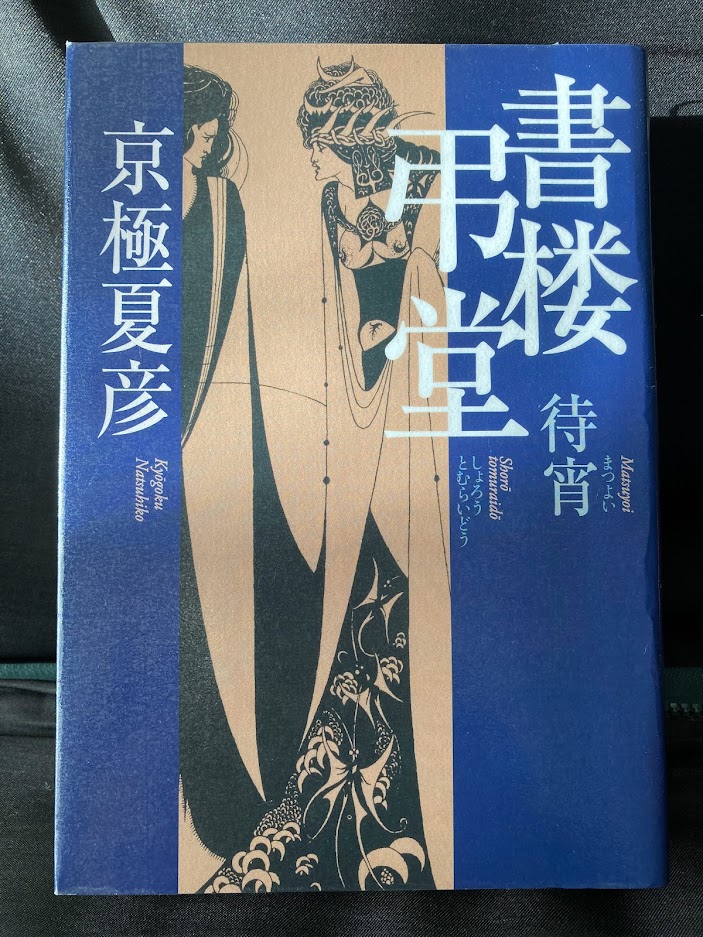

京極夏彦『書楼弔堂―待宵』

灯台のように聳える異形の書舗「弔堂」――一度訪れてみたい。

京極夏彦の小説を初めて読んだのはデビュー作『姑獲鳥の夏』だった。たしか刊行されて間もない頃だったと思う。そのときは池袋に長逗留していて、近くの西武百貨店に入っていた三省堂書店で買ったのではなかったか(記憶違いかも?)。寝る前に読むナイトキャップにとしては、軽めのミステリがいい。カバー裏の著者近影を見ると、すごくイケメンである。こんなひとがミステリを書くんだという驚きもあった。

さっそくホテルの部屋に戻って読み始めたのだが、早々に挫折した。じつは泊まっていた部屋、初日からものすごく厭な気配に満ちていたのである。僕は霊感など微塵もない。それでもその部屋は、初日からなんとも薄気味悪く感じた。こんな経験は初めてだった。そうして読み始めたら、妖怪話である。しかも舞台は雑司が谷。池袋からほど近い。気味が悪くなって、途中で放り出してしまった。

しかし地元に帰ってきて再読してみると、すらすらと読めた。しかも面白い。妖怪が「民俗学」とつながることを、僕は京極作品を読んで初めて知った。妖怪と言えば僕らの世代は『ゲゲゲの鬼太郎』のおどろおどろしいイメージだが、のちに知ったところでは、じつはポケモンのような人工的につくられた「キャラ」なのだという。このあたりは、京極氏の『豆腐小僧』シリーズを読むとよくわかる。

■決め台詞は「扨(さて)、本日はどのようなご本をご所望でしょう――」

さて前置きが長くなったが、「書楼弔堂」である。こちらは京極夏彦が手がける最新シリーズで「小説すばる」に連載されている。すでに「破暁」「炎昼」の二作が文庫化されており、この「待宵(まつよい)」はシリーズ三作目。時代は明治。舞台は、あらゆる本を扱う書店「弔堂」。元僧侶だったという謎の主人・弔堂のもとへ、当時の知識人たちが「書物」を求めてやってくる。彼らは実在の人物で、いずれも急速に進む近代化、西洋化の流れの中で惑いながら、名を残した人々である。そんな彼らに見合う書物を、弔堂が差し出す。決め台詞は「扨(さて)、本日はどのようなご本をご所望でしょう――」。

京極氏によればこの物語は、「本の流通」が主役なのだそう。京極氏の言葉を引く。

〈このシリーズは本を扱っていると思われがちなんですけど、主役はあくまで「本の流通」なんです。そして語り手になるのは、これから「読者」になっていく人たちという位置づけですね。一巻目は自由民権運動をがんがんやって世の中を変えていこうぜ、という波からはじかれてしまったぼんくらな人で。そういう人だって、おそらく本は読んだだろうと。二巻目は女が本なんか読むものじゃないと言われる風潮に対して、表だって声を上げられるわけじゃないけど、なんだか納得がいかないなと感じている女性。そして今回は、新時代が嫌いなわけじゃないけど全然好きになれない、という頑固な年寄りですね。〉

https://lp.shueisha.co.jp/tomuraidou/interview3/index1.html

「待宵」の語り手は、甘酒屋を営む弥蔵という老人。維新前は、幕府方についていた人物であろうことはわかるが、今は世捨て人のような暮らしをしている。そんな弥蔵の元に足しげく現れるのが自称・高等遊民の利吉。ようは無職のどうしようもない男なのだが、どこか憎めない。このデコボココンビが、さながら落語の登場人物のように物語を引っ張っていく。弔堂を訪れる者たちは、今の世の中をどうにか「改良」したいという鬱屈を抱えているものが多いから、よけいに二人のかけあいが楽しく感じられる。

そして結末。弥蔵の正体が明かされる。この展開もさすが。巧い。